Poco prima della chiusura ho visitato la mostra Autour de l’Extrême alla Maison Européenne de la Photographie.

Ancora prima di leggere anche solo il nome dei fotografi esposti mi sono posto qualche domanda sul titolo della mostra. Parlando di immagini estreme vengono subito in mente fotografie scoccanti: morti violente, vittime della guerra, coprofagia, perversioni e fantasmi personali, pornografia e sesso esplicito, controversie, provocazioni artistiche e chi più ne ha ne metta. Per esperienza so che alla MEP di solito le mostre sono decisamente politicamente corrette, al punto da esser spesso noiose. È molto più frequente vedere fotografie “estreme” nelle gallerie d’arte moderna di Parigi piuttosto che in questo museo ampiamente frequentato dal grande pubblico. Già in partenza quindi ero un po’ prevenuto e mi immaginavo di vedere di tutto salvo immagini veramente “estreme”.

Fin dalla prima sala ho potuto confermare quest’impressione. Poi però ho capito che in realtà il senso dato alla parola “estremo” è inteso in modo molto più vasto rispetto a quello che ho delineato nel paragrafo precedente. Per esempio viene mostrata la famosa foto di Armstrong sulla luna, visto che è il luogo più lontano -non per niente si dice anche “più estremo”- dove l’uomo abbia messo piede. Oppure la fato di un neonato immediatamente dopo il parto, visto che i due “estremi” della vita sono appunto la morte e la nascita. O ancora diverse immagini di cerimonie religiose o mistiche, intendendo probabilmente il divino come -cerco di indovinare l’intenzione dei curatori della mostra visto che personalmente sono ateo e miscredente- come la sfera più alta e nobile cui aspira l’umanità.

Nonostante quindi la parola “estremo” vada inteso in senso molto vasto, moltissime delle fotografie esposte di estremo secondo me hanno veramente poco, se non che siano estremamente famose. Mi riferisco per esempio alle molte fotografie di nudo dei grandi maestri della fotografia scattate fra gli anni 50 e gli anni 80. Fotografie splendide, stampe superlative, ma francamente non riesco a trovare una giustificazione per inserirle nella mostra.

Alla fine sembra giusto che i curatori abbiano tirato fuori la maggior parte dei migliori pezzi della collezione permanente della MEP. È sempre un piacere vedere dal vivo tutte queste splendide immagini, la mostra ripercorre in modo notevole la storia della fotografia, l’interesse storico è evidente e la mostra è sicuramente piacevolissima per un pubblico non troppo esperto, ma francamente mi aspetterei qualcosa di più e ho l’impressione che quasi la metà delle immagini siano fuori tema. Questo può sembrare secondario, ma in realtà è un punto fondamentale. Per creare una vera mostra non è sufficiente tirar fuori quattro foto dei fotografi più noti della storia. Un curatore dovrebbe cercare di inventare un vero percorso, raccontare qualcosa, proporre una visione inedita, fare accostamenti che aprono la mente. Da questo punto di vista la mostra Autour de l’Extrême non mi pare sia completamente riuscita.

Nonostante quanto detto alcune fotografi sono perfettamente in linea con i contenuti: Joel-Peter Witkin, Andres Serrano, Pierre Molinier, Manuel Álvarez Bravo, Sebastião Salgado giusto per citare i più conosciuti. Di seguito altri fotografi un po’ meno noti, ma il cui lavoro -oltre ad avermi colpito in modo particolare- mi è sembrato perfettamente in linea con il tema della mostra.

Ralf Marsault, di cui ho ammirato un paio di mostre in passato, ritratte punk, strafattoni, vagabondi e ogni altro tipo di individui al margine della società contemporanea, con un bel bianco e nero in stile reportage impegnato. Si sente subito che si tratta del progetto di una vita.

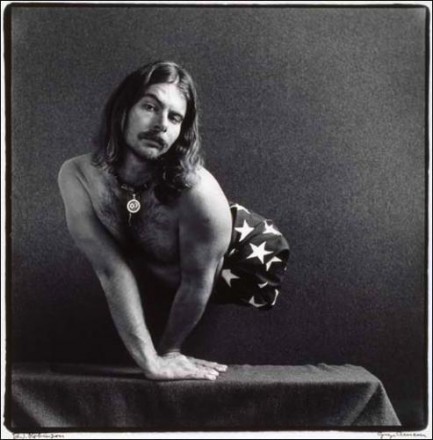

Le fotografie di amputati di George Dureau sono veramente splendide. Stile elegante e curato delle foto di moda di un po’ di tempo fa, pulizia ed eleganza delle forme, ottime stampe in bianco e nero. Le persone ritratte hanno tutte subito amputazioni anche molto gravi, ma mostrano un’eleganza, una forza, un coraggio fuori dal comune. Tanto di cappello.

Raphaël Dallaporta ha invece fotografato le mine antiuomo come se fossero oggetti di consumo? Bella luce che fa brillare i colori come in una réclame e fondo nero che fa pensare a lusso e gioielli. Quando ci si rende conto che si tratta invece di strumenti di morte ci si vergogna di vivere in un mondo dove le guerre sono all’ordine del giorno. Ogni fotografia è corredata da una didascalia che illustra in maniera imparziale e precisa il funzionamento e gli effetti di ogni mina. La malignità umana non ha limiti, è terribile pensare che scienziati e ingegneri sfruttino il proprio sapere per inventare maniere sempre più raffinate ed efficaci per uccidere e ferire. Da quando ho visto queste foto non riesco a smetter di pensarci.

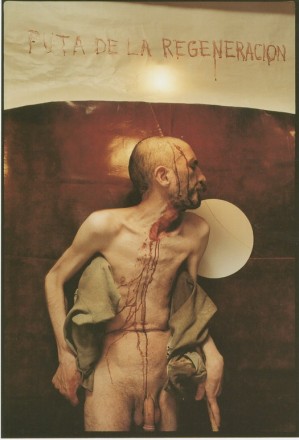

La vera scoperta della mostra Autour de l’Extrême sono però le fotografie di David Nebreda. Si tratta di un fotografo di cui non avevo mai sentito parlare, e di cui si trova pochissimo su internet. Malato di schizofrenia fin da giovanissimo, David Nebreda vive segregato in casa, dove pratica una vita di rinuncia quasi ascetica: totale astinenza sessuale, regimi alimentari strettissimi e lunghi digiuni che lo riducono ad un’estrema magrezza, senza esagerare rimane poco più che pelle ed ossa, come una vittima di un campo di concentramento. E poi automutilazioni, flagellazioni, tagli, incisioni, sanguinamenti… il tutto fotografato e messo in scena con scritte, riferimenti iconografici, oggetti curiosi ed eterogenei, esposizioni multiple, uso sapiente della luce e in generale della pratica fotografia. Le fotografie sono permeate da un non so che di religioso, forse i riferimenti all’arte sacra, forse ricordi delle persecuzioni dei martiri, forse la luce e le espressioni, la rappresentazione della tortura e della sofferenza umana. Ciò che è certo è che si respira qualcosa di trascendentale e sacro.

Ma soprattutto ciò che è toccante nelle fotografie di David Nebreda è sopratutto l’intensità terribile, sconvolgente di questi scatti (le immagini che accompagnano questo articolo sono fra le meno dure in assoluto). Non ho quasi mai visto nessuno riuscire a mettere a nudo tanto dolore e tanta sofferenza, solo la follia forse permette di spogliarsi di tutto, di andare veramente a fondo delle cose, ai propri spettri e appunto alla propria follia.

Fotografie che fanno male, ma impossibili da dimenticare.

Questo Nebreda è davvero un folle e l’aggettivo “estremo” gli si attacca proprio bene.

Finora sono arrivato a comprendere e apprezzare il grande Witkin, ma questo per me forse è anche troppo, sarà una questione di sensibilità. Capisco l’onestà dell’operazione, la qualità delle immagini e del racconto, ma non ne comprendo fino in fondo l’obiettivo.

Ciao Sandro,

intanto grazie mille per il commento.

La questione che poni è complessa, e meriterebbe una lunga risposta e riflessione. Provo solo ad abbozzare un inizio di risposta. Premetto anche che si tratta di supposizioni personali, del mio modo personale di vedere la questione, ma che bisognerebbe chiedere all’artista stesso o a chi gli sta vicino.

Innanzitutto mi pare valga la pena ricordarsi come nel corso dell’ultimo secolo diversi artisti hanno usato il proprio corpo direttamente come mezzo di esplorazione artistica. A parte gli interventi di modificazione corporale, c’è chi è anche arrivato a tagliarsi, bruciarsi, escoriarsi e via dicendo. Vedi per esempio gli azionisti viennesi, Sigalit Landau, Orlan… Personalmente queste “pratiche artistiche” autolesioniste mi ripugnano e le mutilazioni che si infligge David Nebreda non sono certo ciò che più mi attira nei suoi autoritratti. Quello che più mi colpisce è invece la sincerità, la forza primitiva di queste immagini. Tanto per continuare con il tema delle mutilazioni, la maggior parte degli artisti che praticano la body art, anche se molti possono considerarli “pazzi”, molto probabilmente non lo sono dal punto di vista medico, nel senso che le loro pratiche artistiche sono per lo più frutto di una lucida riflessione intellettuale e razionale. Nel caso di David Nebreda non credo sia la stessa cosa. Perché si mutila? Perché si riduce alla fame? Sono tutte questioni che bisognerebbe porre ai medici che si occupano di schizofrenia, ma credo che in realtà tutte queste domande non abbiano nessuna risposta. Probabilmente lo fa perché fa parte della sua infermità.

Perché fotografa allora? Qual’è l’obiettivo di David Nebreda cui ti riferisci? Secondo me anche questa domanda non ha risposta, David Nebreda stesso forse non saprebbe rispondere, secondo me lo fa e basta. E nelle sue foto traspare chiaramente la sofferenza e la follia, due componenti fondamentali della vita umana fin dalla notte dei tempi, che ogni tanto trovano anche un’espressione artistica.

Grazie della lunga e precisa risposta di analisi. Ti ringrazio davvero e rileggendo il mio commento, mi ritrovo spiazzato, forse perché mi sono lasciato trascinare dall’impatto emotivo delle immagini. Ho avuto una reazione impulsiva e quindi sincera, per quello che conta, ma razionalmente adesso posso rispondere in maniera diversa, più riflessiva.

Mi sono andato a riguardare le opere di Witkin e qualche artista della body art, che comunque apprezzo e considero geniali pur se lontanissimi da me. Quello che mi incuriosisce, a parte la questione estetica è proprio l’aspetto della ricerca. Questo approccio essenziale e primitivo è ciò che mi fa riflettere e rende l’opera realmente interessante. Anche spogliandolo degli elementi più truci, fatico, come hai giustamente notato anche tu, a trovare quel senso che giustifichi e renda più concreta questa “ricerca”.

Non vorrei che si esaurisse in un ritratto “compiaciuto” della follia, anch’esso folle e dipinto con strumenti folli, penso che se il fotografo non riesce a dare una “conclusione” al suo lavoro, allora tocca a noi, portatori sani di raziocinio, di tirare qualche filo.

Forse il punto è proprio cercare la radice del male, della follia, estirpando tutte le distrazioni che una mente equilibrata può addurre e ridurre quindi all’osso, con un’estremizzazione forse anche eccessiva e ossessiva, la ricerca, o meglio quella strada per giungere alla soluzione, che forse è capire sè stessi.

Penso che il senso e il cuore del suo lavoro consista proprio in tutta la sua specificità e che Nebreda voglia in fondo raccontare una condizione assoluta dell’uomo parlando e partendo dalla massima specificità, quella sua personale spinta all’estremo. Solo così riesco a spiegarmela. E’ come un’autoflagellazione che trova senso nella meta, quasi un sacrificio che porta con sè un qualcosa di “divino”.

Puoi anche iscriverti al feed RSS dei commenti a questo articolo.